Sparse a rencontré le collectif Iakeri au Singe en Hiver pour le vernissage de leur exposition « Murs Invisibles ». Le Singe en Hiver, c’est ce bar qui brasse sa propre bière et dispose d’une salle d’expo/concert. Vous le trouverez pas loin de la flambant neuve Cité de la Gastro. Cette œuvre féministe, numérique et sensorielle est présente jusqu’au 19 mai et s’adresse à toutes et tous. Au menu : mise en lumière des inégalités, des sous-représentation et des violences sur fond du musique discordante. Une œuvre inédite née d’une observation banale de la vie des femmes.

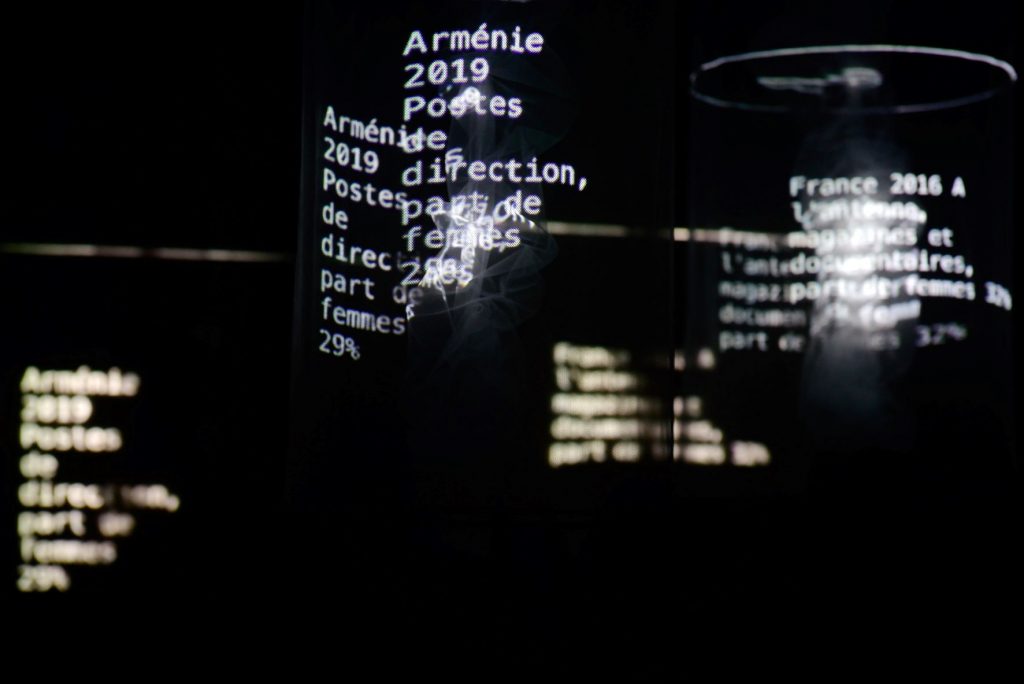

Soir de vernissage, le Singe en Hiver est encore désert. À l’étage, deux artistes installent une exposition qui met à l’honneur non pas les femmes mais l’injustice qui les frappe. Il s’agit du collectif Iakeri, composé de trois femmes qui unissent leurs talents. Leur première œuvre s’appelle « Murs Invisibles » et vous pouvez venir l’expérimenter jusqu’au 19 mai prochain gratuitement à l’étage. Si je dis « expérimenter », c’est parce qu’il s’agit d’une œuvre numérique pleine de vie. Composé d’une dizaine de mobiles évoquant des méduses (en référence à Médusa, figure mythologique de femme pétrifiant ceux qui croisent son regard), le dispositif vous plonge dans une immense base de données chiffrées reflétant la condition des femmes dans le monde. Pas besoin d’être fort en maths pour voir que les chiffres passent d’un extrême à l’autre. En France, seulement 17% des propriétaires sont des femmes, tandis que 95% des aides soignantes sont des femmes et que 90% des victimes de viol dans le couple sont… des femmes. Alors oui, les chiffres vont vous faire réagir. « Les gens ne mesurent pas l’ampleur des inégalités, ils sont encore surpris des chiffres » confie Alice Guerlot-Kourouklis, la musicienne du groupe. Mais ce qui vous frappera avant même d’entrer dans la pièce, c’est la musique. Les sons sont tellement dérangeants qu’on voudrait appeler ça du bruit. C’était ça l’ambition première du collectif : mettre en avant ce fait social par le canal du son. Et vu les constats, c’est évidemment désagréable à entendre. « Traiter de ce thème par le son était un vrai défi technique » ajoute Alice.

Comptez une vingtaine de minutes pour pouvoir explorer les trois tableaux qui composent l’œuvre. Trois temps qui permettent d’aborder la question sous trois angles différents et avec des ambiances sonores distinctes. Le premier tableau s’appelle « écarts » et met en avant les écarts de salaires, les temps de travail domestique supplémentaires, l’accès à la propriété ou encore à un compte bancaire personnel… Le son appuie le propos en se déformant selon les chiffres. Vous apprendrez par exemple qu’au Chili, les femmes passent en moyenne trois heures de plus que les hommes à réaliser des corvées domestiques. Chaque jour. Le second tableau s’appelle « disparition » et démontre la sous-représentation des femmes dans les postes de pouvoirs ou dans le milieu de l’art et leur surreprésentation dans les métiers du soin et du social. Là, c’est le volume du son qui est altéré par la valeur des chiffres. On y apprend par exemple que seulement 11% des postes en machinerie dans le secteur du spectacle vivant sont occupés par des femmes. Enfin, le tableau « violences » se caractérise par ses faibles variations. Le son est désagréable et ne se modifie que très légèrement. Malheureusement, les chiffres ne mentent pas, n’arrondissent pas les angles. La violence est genrée, et elle est clairement destinée aux femmes.

Le collectif Iakeri, c’est avant tout trois grands esprits qui se rencontrent. Une plasticienne, une compositrice et une ingénieure, c’est au moins ce qu’il fallait pour faire naître le dispositif. Jimena Royo-Letelier est responsable de la partie informatique. « Je suis chilienne, je vis en France depuis 17 ans. Je suis docteure en mathématiques et ingénieure. Je suis passée par l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique ndlr) et c’est ce qui m’a menée à la musique. » Il y a ensuite Alice Guerlot-Kourouklis, la musicienne compositrice. « C’est moi qui ai composé la musique, et Jimena a élaboré le module informatique musical qui permet de traduire les chiffres en distorsions » explique-t-elle. Elle a aussi fait des études de sociologie. « C’est drôle parce qu’à l’époque je n’aimais pas trop les statistiques, je travaillais sur les études qualitatives ». Et enfin il y a l’absente, Aneymone Wilhelm, la plasticienne. « Elle a été accessoiriste à la Comédie Française, elle sait à peu près tout faire de ses mains » affirment ses collègues. C’est elle qui a construit les méduses et conçu le système d’accroche qui permet à l’œuvre de prendre vie. Une belle équipe de trois artistes talentueuses qui font sûrement partie des petits pourcentages de femmes dans leurs domaines respectifs.

« Il y a un véritable enjeu politique à produire des statistiques. »

Avant de mettre leurs talents créatifs en marche, un important travail de collecte des données a été réalisé. « On a commencé à chercher en 2017. Certains chiffres n’intéressaient pas il y a quelques années et n’étaient donc pas produits » raconte Jimena. Sur les années de collectes, elles ont observé une évolution. « À l’époque, il y a certains chiffres qu’on devait calculer nous-mêmes et qui sont maintenant déjà calculés. Il y a un véritable enjeu politique à produire des statistiques » ajoute Alice. En effet, les statistiques que l’on choisit de financer disent beaucoup sur ce qui préoccupe notre société ou pas. Alice me donne l’exemple du monde de la culture : « En produisant les chiffres, ils se sont retrouvés acculés. Depuis ils se soucient beaucoup plus de la parité ». Au terme de leurs recherches, le collectif a enregistré plusieurs milliers d’informations. Les données utilisées sont toutes disponibles en ligne, ce qui peut amener à se demander l’intérêt d’une telle œuvre alors que tant d’informations sont trouvables sur internet. Jimena propose une réponse. « Sur internet, tu défiles et tu oublies. Nous, on a créé un espace qui permet de vivre un moment marquant. La mise en forme est très importante et permet de recevoir l’information de manière particulière ». « Et puis c’est l’exhaustivité des données qui est impressionnante, le fait qu’elles coexistent met en évidence les choses » ajoute Alice. Et justement, pour que les données soient encore plus percutantes, le collectif prend soin de glisser des données locales partout où il expose. D’ailleurs, elles témoignent aussi de leur volonté de diffuser cette œuvre dans d’autres structures à l’avenir, comme des lycées ou des universités par exemple.

Enfin, Murs Invisibles pose aussi la question de l’esthétique dans le traitement de ce type de thématiques. Malgré le travail de mise en forme fourni, Alice qualifie l’œuvre d’assez brute. Et finalement, c’est vrai qu’il n’y a pas à chercher plus loin que ce qu’on voit et entend dans cette salle. On se fait d’ailleurs la remarque avec Alice : « quand on parle des soignants, on devrait même dire « les soignantes » car elles sont en majorité ». De même, le tableau des violences est facile à comprendre : « les femmes sont très peu autrices de violences mais souvent victimes, même pour les violences légitimes, c’est-à-dire dans les forces de l’ordre ». Ainsi, il a été très important pour elles de ne pas tomber dans une surenchère esthétisante pour que les données ne perdent pas de leur sens. Au final, l’installation est assez « simple », mais néanmoins très réfléchie. « On a joué sur l’attraction-répulsion avec ces méduses très légères et attrayantes et à l’inverse ces sons très désagréables » explique Alice.

Murs Invisibles, c’est une expo pour laquelle vous devriez prendre un petit moment d’ici le 19 mai. Un petit rappel que non, l’égalité femmes-hommes n’est pas encore là, et qu’en France on n’est pas exemplaires. Histoire de redonner un peu d’élan au féminisme.

Texte : Marine Roucou /// Photos : Collectif IAKERI et Catherine Brossais